Palma di Montechiaro - Il vassoio di biscottini alle mandorle (i «ricci» menzionati nel Gattopardo), gli occhi vivaci, le parole prudenti di suor Maria Nazarena, badessa del monastero, sono il fragile legame con il mondo di fuori. «Lei mi può vedere — spiega —. Una volta, no. Le grate erano fatte in modo da impedire lo sguardo del visitatore. Avrebbe sentito soltanto la mia voce. Io invece avrei potuto osservarla». A lato del massiccio portone c’è la «Ruota» dove si posavano i neonati «figli di nessuno»; adesso è utilizzata per deporre offerte in cambio di dolci. Ma ci è concesso di metter piede almeno nel piccolo chiostro. Una volta sarebbe stato impossibile. La badessa diffida, poi si scioglie, forse perchè al nostro fianco c’è Francesca Capobianco, assessore alla Cultura di Palma di Montechiaro, provincia di Agrigento. «Le vocazioni mancano, la comunità si restringe — osserva —. Sei monache, me compresa». Poi confida con soddisfazione che da qualche tempo ogni cella è dotata di servizi privati. «Ho 67 anni, sono entrata in convento a 11 anni e mezzo. Allora l’acqua per lavarsi si scaldava nei pentoloni in cucina...».

Palma di Montechiaro, 20 mila abitanti circa, è conosciuta alle cronache per fatti di mafia (un paio d’anni fa il sindaco Pasquale Amato, deciso a cambiare la rotta, ricevette missive minacciose, ma non si fece intimidire), anche se il cartello stradale d’ingresso porta la scritta «Città del Gattopardo». E più avanti, lungo la strada che sale, ecco il Bar Gattopardo. Il monastero del SS. Rosario sorge nel centro storico, assediato purtroppo da un’assurda (ma tipica) giungla di cemento, che soffoca anche le chiese e gli edifici secenteschi. All’orizzonte, il mare della Sicilia sud-occidentale.

Durante il prossimo weekend (21-22 maggio), in via del tutto eccezionale, le porte del convento saranno aperte, e anche le parti più remote accessibili al pubblico. Il luogo mistico ha una storia lunga, ripresa nel celebre romanzo: custodisce segreti, l’urna di una santa, lettere diaboliche... Vale la pena raccontarla.

Fu Giulio Tomasi, antenato dello scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, a inaugurare il monastero nel 1659, spinto dalla devotissima moglie Rosalia Traina, nipote del vescovo di Agrigento. L’edificio, fulcro della città fondata nel 1637 dalla sua famiglia, era in origine il palazzo di residenza dei duchi. Più tardi fu trasformato in complesso conventuale dedicato all’ordine di San Benedetto e destinato a una comunità di monache. Fra queste, Isabella, figlia primogenita di Giulio Tomasi.

Prende i voti assieme ad altre tre sorelle. E' il primo nucleo di clausura, governato da suor Francesc’ Antonia Traina, sorella della duchessa. Anche Donna Rosalia, d’accordo con il marito, a un certo punto della sua vita entra in convento, prendendo il nome di suor Maria Seppellita.

A far parlare di se', fra storia e leggenda, sarà Isabella, divenuta suor Maria Crocifissa della Concezione. E' l’epoca della Controriforma, caratterizzata da uno spirito religioso e sacrificale oltre ogni limite. Fustigazioni, cilici, estasi, visioni. E suor Crocifissa, la «Venerabile», c’è dentro in pieno. Ha perfino il dono dell’ubiquità, si dice. La sua esistenza è interamente dedicata a Dio, la totale aspirazione è diventare la «sposa di Dio», pur tra le incessanti tentazioni di Satana. E' la santa del Seicento, citata nel Gattopardo

come la «Beata Corbera». Nelle pagine del romanzo, a proposito delle frequenti visite del Principe di Salina al monastero, tassativamente precluso agli uomini ma non a lui, discendente diretto della fondatrice, Tomasi di Lampedusa scrive: «Gli piaceva l’aspetto delle suore con la loro larga bavetta di candidissimo lino a piegoline minute, spiccante sulla ruvida tonaca nera; si edificava nel sentir raccontare per la ventesima volta dalla badessa gli ingenui miracoli della Beata, nel vedere com’essa gli additasse l’angolo del giardino malinconico dove la Santa monaca aveva sospeso nell’aria un grosso sasso che il Demonio, innervosito dalle di lei austerità, le aveva scagliato addosso». Suor Maria Nazarena, la badessa di oggi, avvolta nell’identico abito monacale tratteggiato dallo scrittore, non ha il minimo dubbio sugli eventi inquietanti (e incredibili) di cui si narra fosse intrisa la vita ascetica di suor Maria Crocifissa. Sono passati secoli, ma la memoria e i cimeli restano intatti tra le mura abitate dalle Benedettine. Il sasso scagliato dal demonio si trova in una teca della Chiesa del convento, davanti alla grata in ferro oltre la quale c’è l’urna della Venerabile.

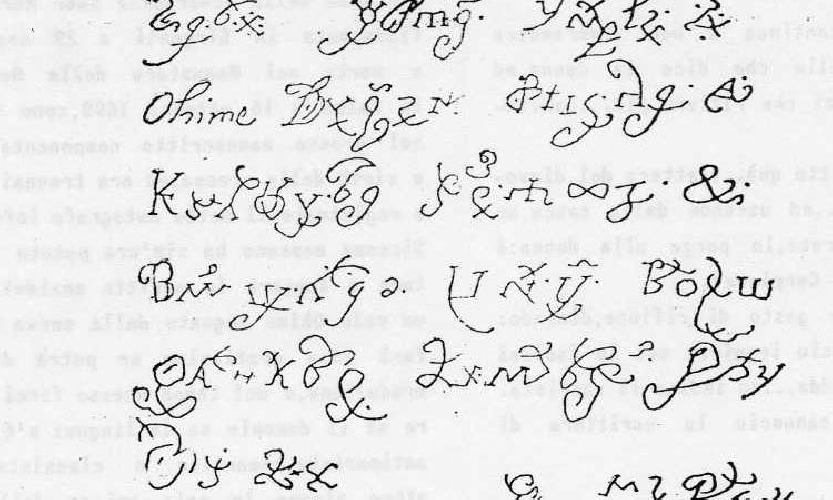

Nella cella di suor Maria Crocifissa in un armadio-bacheca si trova la lettera, famosa e oscura, che il demonio le avrebbe scritto. Mai decifrata, nonostante vari tentativi. Le monache del SS. Rosario sostengono di detenere l’originale, mentre la copia sarebbe custodita negli archivi della Curia di Agrigento. Dove, a quanto pare, si afferma il contrario. Poco importa.

La badessa ci porge il vassoio di dolci avvolto in carta trasparente, poi mostra alcuni libri, con il consiglio di acquistarne uno: Isabella Tomasi di Calogero Gallerano (edizioni Centro Culturale Pirandello, Agrigento, 1986). «Lo legga — suggerisce — e conoscerà la personalità e le opere della nostra sorella», proclamata Venerabile nel 1797. In una pagina staccata, ma inserita nel volume, ecco l’elemento più attrattivo e misterioso: la riproduzione della missiva «vergata dal diavolo». Caratteri simili a geroglifici. Tranne un «ohimè». «Lo ha aggiunto suor Maria Crocifissa invece di apporre la sua firma, come richiesto da Satana», precisa suor Maria Nazarena. Assicura che nel convento c’erano le impronte lasciate dal demonio: «Sono state cancellate in seguito al rifacimento della pavimentazione».

Il viaggio tra i misteri del convento di Palma di Montechiaro continua. C’è un capitolo della storia molto più recente e molto più allarmante, se avesse fondamento di verità. Il prologo, nel luglio del 1945. Un’azione criminale: l’attentato alla vita di monsignor Giovanni Battista Peruzzo, vescovo di Agrigento. Origini piemontesi, anticomunista dichiarato, il pastore si era schierato dalla parte dei contadini, appoggiando le loro rivendicazioni delle terre che appartenevano ai latifondisti. Fatto sta che, mentre camminava nel bosco di Santo Stefano Quisquina, fu colpito da due fucilate. Più morto che vivo, in condizioni disperate, il prelato riuscì a cavarsela. Lasciò questo mondo, diciotto anni dopo, il 30 luglio 1963. «Il processo per il delitto, chiuso in fretta con una condanna discutibile, si rivelò una farsa», dice Enzo Di Natali, teologo agrigentino, docente di religione, autore del libro L’attentato contro il Vescovo dei contadini. Il libro nell’estate del 2004 finisce nelle mani dello scrittore Andrea Camilleri, donatogli dallo stesso Di Natali durante un incontro tra i due a Porto Empedocle. E qui, andando a ritroso nel tempo, la storia di monsignor Peruzzo ci conduce al monastero delle Benedettine. La racconta lo stesso Camilleri in un volumetto pubblicato nel 2007, Le pecore e il pastore (Sellerio).

L’origine di questo giallo storico sta in una nota a pie' di pagina, scovata nella pubblicazione di Di Natali. Si tratta di una lettera spedita dal convento di Palma. Non è del diavolo, questa volta, ma della badessa dell’epoca, Enrichetta Fanara. Che, undici anni dopo l’attentato, il 16 agosto 1956, scrive al vescovo: «Non sarebbe il caso di dirglielo ma lo diciamo per fargli ubbidienza. Quando V. E. ricevette quella fucilata e stava in fin di vita, questa comunità offrì la vita di dieci monache per salvare la vita del pastore. Il Signore accettò l’offerta e il cambio: dieci monache, le più giovani, lasciarono la vita per prolungare quella del loro beneamato pastore».

L’inventore del commissario Montalbano rimane basito. Legge e rilegge. Che significa? Le monache si lasciarono morire di inedia? Indaga presso varie fonti, ricevendo conferma che la lettera, tale e quale, esiste davvero. Ma la badessa ha raccontato la verità? Fioccano le sconfessioni, all’uscita del libro. Dalla Curia e soprattutto dalle monache. Ne chiediamo conto a suor Maria Nazarena che ebbe la Fanara come Superiora. Taglia corto: «Falsità. L’unico elemento accertato è che dal 1945 in poi, nell’arco di pochi anni, morirono alcune suore. Di malattia, però». Ma perchè la badessa scrisse quella lettera? Silenzio. Interpelliamo anche Di Natali. «Camilleri — premette — è uno scrittore, non uno storico. Ci avevo creduto anch’io, lo ammetto. In seguito alle smentite, ho approfondito la questione. Credo che abbia ragione suor Maria Nazarena». E la lettera? «La badessa Fanara segnò la sua esistenza nell’esaltazione di suor Maria Crocifissa, avvolgendosi nelle atmosfere del tempo in cui la Venerabile visse. Risulta che fosse un po’ mitomane; probabilmente voleva accreditarsi con il vescovo». E filtra un’altra ipotesi: la sua carica di badessa vacillava, dunque voleva ingraziarsi monsignor Peruzzo. «Se il sacrificio delle monache per la vita del pastore si fosse consumato nel Seicento della Controriforma, all’epoca della Beata Corbera, potremmo ritenerlo un fatto “credibile” — nota, per paradosso, Di Natali —. Al pari della lettera di Satana. Che nessuna monaca ha mai messo in dubbio».

La Lettura del 15 maggio 2016, allegato al Corriere della Sera